スーパーファミコンの名作ゲームをお探しですね。

スーパーファミコンは1990年に任天堂から発売され、全1448本のソフトが発売された今も根強く愛されるゲームハードです。

その中から、「絶対に面白い!」と人におすすめしたいスーパーファミコンの名作ゲームをゲームマニアが厳選しました。

今でも楽しめる名作ばかりなので、ぜひ参考にしてみてくださいね。

スーファミが懐かしくて遊びたくなった方は、ミニ版のスーファミもおすすめです。

※カウントダウン形式で紹介していきます。⇒1位をすぐ知りたい方はこちら。

スーパーファミコンの名作ゲーム80選

80.バトルドッジボール 闘球大激突!

小学生の頃、叔父の家にあった思い出のゲームです。

叔父の家へ遊びに行くたび兄とプレイしていました。

有名なヒーローキャラクター、脇役も登場し、ドッジボール対決をする単純なゲームですが、今でも飽きずにプレイしています。

対戦モードは当然ながら、ひとりで夜な夜な遊べるモードが2つもあることが今もプレイし続ける理由だと思います。

1つは、いくつかあるチームから1つを選び、相手チームと対決して、負かしたチームから1人選手を自分のチームの選手と交換しながら自分好みのチームにし、強くしていくモードです。

もう1つは、ストーリーモードというRPG要素を含んだドッジボールをしながら、同じゴールを目指す選手と伝説のアイテムを手にする旅に出るというモードです。

大人になった今もたまにプレイしますが、気づけば何時間も経っていて飽きません。

79.アクトレイザー

スーパーファミコンの初期の作品ですが、グラフィックの質が高く、当時あまり見られなかったアクションシュミレーションゲームです。

世界各地の魔物や神を倒す目的の横スクロールのアクションゲームに加えて、魔物たちから町を守り、建物や耕作地を配置していくシュミレーション部分に分かれています。

プレーヤーにとってゲームの世界に入り込んだような臨場感が楽しめるゲームです。

ゲームの迫力をさらに高める要素として、スーパーファミコンの音源の質が前機種ファミコンより格段に向上しており、リアルさを追求したゲームとなっています。

78.ミランドラ

アスキーのミランドラはスーパーファミコン時代の後期に販売されたダンジョン型PRGです。

後期に発売されたせいか、知名度はあまり高くないですがRPGでは隠れた名作と言われています。

個人的に名作と考える理由は、よくありがちなパクリではなく独自のゲーム性がやり手をそそられる内容になっている点ですね。

RPGでレベルUPさせるには、前のステージに戻ってあまり強敵でないモンスターを倒し続ける方法がありますがその方法が利かないのです。

完全に実力でゲームを進めるところに難易度の高さがあるので玄人向けの作品ですね。

クリアするのはとても難しいですが、それが出来た時の達成感は他のRPGでは味わえません。

やり込み要素が高い点が名作と考える理由です。

77.ソード・ワールドSFC

このゲームは自分自身が冒険者としてスタートするゲームです。

自分好みの仲間を集めて冒険の旅に出るというRPGストーリーです。

キャラクターの体格や能力に適したアイテムでないと装着できないなど、TRPGを意識して作られていることがよくわかります。

舞台となっている世界は、小説の「死せる神の鳥」が原作元になっているようです。

個人的な感想としては、BGMがとても素敵でした。

このゲームは一時期、ニコニコ動画でも話題になりましたので、知っている人も多いかもしれません。

開発したメーカーは、ティーアンドイーソフトですが、当時は有名なソフトハウスでした。

76.ソード・ワールドSFC2

このソフトは、独特の世界観を継承しながら、前作の舞台とは異なる大陸での冒険ができることが魅力です。

前作では、シナリオはフリー形式となっていて自由に行動ができましたが、このゲームでは、一本道に近い形になっています。

エンディングは2種類用意されているため、両者を見るために徹夜で頑張ったものです。

個人的に嬉しかったことは、ソード・ワールドRPGリプレイ集のスチャラカ冒険邸のメンバーが登場してくれたことです。

人により意見は異なると思いますが、原作に関わるキャラクターが登場してくれるのは私にとって喜ばしかったです。

75.ルドラの秘宝

このゲームは、3つのタイプのキャラクターの中から一人を選択してプレイします。

それぞれのストーリーが各省ごとにリンクしていて、全てをクリアすると最終章へ向かうシステムとなっています。

このゲームで採用されているターン式の戦闘バトルは、どことなくファイナルファンタジーを思い起こさせます。

このゲームの最大の特徴は、「言霊システム」があることです。

プレーヤーはメニューの画面作成から「好きな言葉を並べて魔法を作る」ということができるのです。

1996年頃になるとハードゲームの主流がSFCでなくなってきましたので、このソフトは隠れた名作と言えるのではないでしょうか。

74.大爆笑人生劇場~大江戸日記~

人生ゲームの江戸物語編です。

派手な演出などはないのですが、相手の邪魔をしたり、シンプルながらも運と知恵が勝負のなかなかユーモア溢れる作品。

最近のようなグラフィックというような感じもなく、淡々と進められますが、ミニゲームなどもあり子供にも分かりやすいゲームとなっています。

スーパーファミコンで人生ゲームはたくさん出ていますが、そのなかでも江戸物語は楽しいです。

服を購入して着替えると体力がアップしたり、株や物件なども購入できるため、ゲームをしながら資産運用についても身に付く優れものです。

ゴールまで二時間ほどかかりますが名作です。

73.大爆笑!!人生劇場 ドキドキ青春編

このシリーズには江戸時代編、サラリーマン編、ドキドキ青春編とあり、どのシリーズにもそれぞれの面白さがあります。

ボードゲームにもある人生ゲームのスーパーファミコン版も好きだが、人生劇場の方が断トツで好きですね。

一番のお気に入りはドキドキ青春編。お金ではなく人生経験を一番積んだ人の優勝になります。

恋愛に関してはなかなか好きな相手を落とすことが出来くて何度もやりこみました。

エンディングも、結婚出来たとしても冷めきった仲になってしまったり、最悪泥棒になってしまったり、簡単に理想のエンディングにならないところがまたやりこんでしまうのだと思います。

マップは人生ゲームに比べて広くないにせよ、マスのイベントがあまり被らず飽きにくいのでとても楽しいです。

また久しぶりにやりたいとゲームです。

72.新桃太郎伝説

桃太郎のRPG。

桃太郎が、えんま大王をこらしめてから、平和になった世界に新たな鬼族と王が現れれます。

再度平和を取り戻すために桃太郎が立ち上がるというわけです。

前作のようなギャグ要素は比較的抑えられていて、純和風の真面目なロールプレイングゲームに仕上がっています。

ファミコンのシステムを継承しながら進化させているため、元々のファミコンユーザーには、遊びやすいソフトとなっています。

童話で親しみのある、桃太郎のほか、イヌやサル、キジ、金太郎、浦島太郎などが出てくるため、日本の童話の世界に引き込まれるような錯覚に陥ります。

71.魍魎戦記MADARA2

私はファミコン版の魍魎戦記MADARAをプレイしてからこのゲームのファンとなりました。

そのため、スーパーフェミコンとして、魍魎戦記MADARA2がリリースされた時にはとても嬉しかったのを覚えています。

これはロールプレイングゲームですが、最初の舞台は東京から始まります。

主人公は前作の主役と同等に「マダラとキリン」の子孫という設定です。

宿敵であるミロク帝と戦うために異世界に行くこととなるのです。

ストーリー自体のつながりは子孫の設定以外にはないため、初見でも楽しめるのが特色です。

ファミコン版と比較すると難易度も落ちているため、初心者でもプレーしやすいのではないでしょうか。

70.エルファリア

このゲームはRPGなのですが、一般的なRPGであると敵を倒してレベルを向上したり、お金を稼いだり宝を集めたりする印象が強いのではないでしょうか。

しかし、このゲームではそのような要素は全くないのです。

魔物を倒して占拠された街を解放していくことがテーマなのですが、経験値の代わりに街を解放することでレベルが上昇するシステムとなっています。

プレイヤーキャラクターも総勢16名で、パーティーは4つの属性に分かれているなど、繊細なゲーム展開がとても楽しかったです。

戦闘時には、「魔法を選ぶ」か「逃げる」だけのとってもシンプルなゲームで楽しかったです。

69.ハロー!パックマン

まずシンプルでミニマルながら、今も愛されるキャラクターデザインの良さと明瞭さゲーム構成。

ゲーム初心者から玄人まで熱中できるステージ設定とレベルわけがすばらしく、小さい子の始めてのゲームとしても選びやすいです。

家族全員で勝負を楽しめるため、コミュケーションを育むコンテンツとして利用できると思います。

レトロゲームの殿堂ではありますが、今の若い世代がプレーしても熱中できるのも名作の所以です。

追いつかれるか、クリアできるか、制限のある中冷静さをいかに保ち周りを観察する技術と集中力は人格形成においても重要な役割果たすと思います。

68.スーパーサイヤ伝説

漫画、アニメ、原作を忠実に再現した、当時のスーパーファミコンの中でもはまった方も多いと思います。

悟空や他のZ戦士達のレベルアップをしてドンドン強敵を倒して行くアドベンチャーゲームです。

一番大変なのが、レベルを上げていかないと負けてしまうことで、ご飯が死んでしまうとゲームオーバーになります。

その点に気を付けてゲームを続けると、だんだん楽しくなってきます。

そして最終的な敵になるのがフリーザになります。

フリーザを倒すのには最後にスーパーサイヤ人になることが条件になってきます。

レトロなゲーム機になりましたが、もう一度楽しんでみると、ものすごく楽しめるゲームです。

67.バトルコマンダー

本格的な戦争ゲームです。

キャラクターはガンダム、エルガイム、マジンガーなどスーパーロボット大戦に近く、ロボット好きや戦争ゲーム好きにはたまりません。

ただ戦うだけでなく、兵士の育成や兵器の開発、給料の額を決定するなど、細かい戦術、戦略、経営も楽しめます。

シナリオも結構作りこんであって、感動したり悲しんだりドラマのような一面もありました。

正直、バグが非常に多いですが、当時このような作りこみの高いゲームはまれだったと思います。

操作方法や進め方も結構複雑でプレイヤーを選ぶゲームでしたが、はまる人はのめりこむほどの名作です。

66.サンサーラナーガ2

1作目はファミコンなんですが、2作目はスーファミです。

ここでは1のバージョンアップのような要素がだいぶ盛り込まれています。

竜使いと竜が旅をする話なのですが、フィールドで倒したモンスターは捕まえて売るか竜の餌にすることが出来ます。

このへんはドラクエやFFが主流であった当時の私としてはとても斬新な仕様でした。

そして何よりストーリーがとてもいいです。

世界観やキャラクターの見た目も相まって始めはとてもふざけた感じで、そういう作品なのかなあといった印象で進んでいくのですが、話を進めていくうちにめちゃくちゃシリアスな話になります。

印象がガラッと変わりますよ。

エンディングまで進めた後はとても切ない気持ちになって作品への感情移入が最高潮になると思います。

ぜひ一度プレイしてみてください。

65.信長の野望「武将風雲録」

信長の野望シリーズの中で、このソフトが最も傑作だと思います。

このソフトより前のものは、簡単すぎとエリアが狭すぎといえます。

このソフトより後のものは複雑化し過ぎているものの、全てを把握、使いこなさなくてもクリアできてしまうため、無駄が多いと言えます。

武将風雲録では、鉄砲と鉄甲船にスポットが当てられていて、多くの鉄砲、鉄甲船を有すれば、もはや戦には負けないという作りになっています。

鉄砲、鉄甲船を手に入れるには多くの金が必要なので、街を活性化させる、特産品を扱う地域を抑えるなどして資金を稼ぐという戦略になります。

信長が推し進めていた天下布武の思想が最も簡潔に示された作品だと思います。

戦の場面で鉄砲、鉄甲船を横並びにして射撃すると「加勢をかって撃て」と隣の部隊も撃つというユニークなものも、このソフトにはありました。

その後のソフトにこの加勢をかってというイベントがなかったのは残念です。

64.イデアの日

このゲームは、戦闘はよくあるターン制ですが、レベルのごり押しだけでは進めない所があったり、自分たちがバッドステータスにならないと倒せない敵がいたり、話し合いで戦闘回避できたりと敵ごとに対処法が変わります。

また、装備である「服装」システムでは現在地の気候に合わせたものを着ないとダメージを食らうので、強い装備のごり押しでは進めません。

しかし、それに抵触しなければ男性キャラを女装させたりその逆をしたり、しまいには頭にパンツを被せたりと自由度が高く、しかもそれがイラストで表示されるので、ネタ装備から真面目な服装まで着せ替えだけでもなかなか楽しめます。

「イデアの日」のストーリーと背景は結構シリアスです。

物心ついたときから監禁されていた主人公が、あるきっかけから外の世界を旅することになる…というのが物語の始まりです。

途中で加わる仲間たちもそれぞれに事情を持ち、ストーリーが進むにつれて、世界の謎と主人公の秘密が紐解かれていきます。

ですが、そんな重さなぞ知るかと言わんばかりに出てくる敵キャラが本当に濃いです。

戦闘中のキャラクターの顔芸(と言っていいのかな?)もさることながら、敵デザインがギャグ方面にぶっとんでいます。

敵だけでなく、モブキャラもみな個性が強く、そのセリフに思わず笑ってしまうこともしばしば。

「悲しみもつらいこともあるけど、笑っていこうぜ!」と言わんばかりです。

イラストだけ見ると騙されてしまいがちですが、ゲームバランスが本当に素晴らしく、楽しみながらも時々胸を刺してくるストーリーが印象に残る名作であるとオススメします。

63.がんばれゴエモンゆき姫救出絵巻

このゲームは、難易度がちょうどいいというのが1つポイントです。

簡単すぎず何度かトライしてクリアできるような絶妙な難易度になっています。

また敵を倒すと小判が手に入ってそのお金で回復アイテムなどを購入できるのですが、他に必殺技のようなものを会得できたりとついついやり込んでしまう要素がたっぷりです。

出展:がんばれゴエモンゆき姫救出絵巻

二人で協力してプレイできるので友達だったりとワイワイしながらプレーできるのも魅力です。

特にボス戦なんかはついつい声を出して遊んでしまいます。

それにセーブ機能の代わりに結構長めのパスワードでリスタート出来るのも今の時代には逆に新鮮で面白いと思います。

62.真・女神転生

このゲームは、199Xの東京を舞台として、悪魔とともに敵と戦うダークファンタジーロールプレイングゲームです。

現代の都市を背景として、「善と悪」を天秤にかけたストーリーに加えて、会話することで悪魔を仲間にしたり、合体させて強くなるなど、他のロールプレイングゲームとのは異色を放っていた名作ソフトです。

自分の母親が悪魔に食べられてしまったり、幼馴染が悪魔・ボディコンになるなど少々、エグい展開があります。

ファミコン時代にはなかった「オートマッピング機能」が搭載されているので、かつて前作をプレイしなかった人にもお勧めできます。

61.スーパー桃太郎電鉄Ⅲ

サイコロをふって目的地を目指す簡単なルールに、舞台が日本全国、そして社長になる!、電車で移動という設定が幼い頃非常に魅力的で大好きでした。

物件を買うための援助金欲しさに目的地目指してみんなで争う。

実際の額はピンとこない小学生にも1億、1兆などわかりやすくお金持ち!と言う単位が手に入る快感と、キングボンビーにつかれることによる借金への道がスリリングで面白いです。

物件の売り買いという現実的にはなかなかできない社長体験が楽しいです。

また、これによって日本全国の地名をたくさん覚えられ地名を覚える学習にもなって良いなぁとも思います。

60.シムシティ(SimCity)

今でも人気のSimCityですが、スーパーファミコンで初めて遊んだときは衝撃でした。

画面の中に、自分が好きなように道路を作り、家や商店を建て、そのうち遊園地などのレジャー施設を作り、自分だけの街を作れるのが楽しくて、当時すごくはまりました。

街が成長していくと家も巨大になっていくのが楽しくて画面全体を見ているのが面白かったです。

出展:シムシティ

いまでもスマホで進化したSimCityを遊ぶことができますが(実際遊んでいますが)スーパーファミコン版のSimCityは忘れられません。

いまでもあのレトロな感じで遊びたいなと思ってしまいます。

59.ブレスオブファイア

このゲームはRPG形式で一つの物語が描かれています。

このゲームでは、黒竜族にさらわれてしまった姉を助けるために主人公である「リュウ」が冒険に出る物語です。

主人公は竜に返信することが可能なほか、クォータービューでの戦闘システムなど、王道のファンタジーRPGでありながら、オリジナルの要素をしっかりと持っているところが評価ポイントです。

いろいろな種族の仲間が8人もいるため、ファンタジー要素としてはとても魅力的でした。

このメーカーがかつて販売していたゲームは、龍が物語の主軸となっていて、ポリシーが守られているところも良かったです。

58.ウルティマ6 偽りの預言者

ウルティマシリーズはこれが初めてのプレイでした。

パソコンゲームで昔から知っている方にとっては普通の事なんでしょうけど、主人公がかなり自由に行動できることにびっくりしましたね。

当時の某人気RPGでも「小さなメダル」なるアイテムを他人の家に押し入ってタンスなどからかすめ取る行為はできましたが、本作ではさらに生活の息吹が感じられるようなグラフィックの赤の他人の家に入って収奪できたりしました。

出展:ウルティマ6 偽りの預言者

大まかな説明としてはガーゴイルなる異世界からの侵入者を殺していくゲーム、ではありますけどストーリーが進行していくとガーゴイルなりの正義も見えてきますし、その視点では主人公こそが極悪人、ラスボスのような扱いになるという点にかなり衝撃を受けました。

ちなみにガーゴイルを倒すとスーファミとしてはけっこうグロい感じで倒れていくのですが…、町の住民に対しても同様なことができます。

無作為に町で暴れると、それはもう酷い惨状になります。

…ストレス発散で何回か町を全滅させたことがあります。

57.ゼロヨンチャンプrr-z

0-400mを車で早く駆け抜けるのがメインのゲーム内容ですが、自分がオススメしたいのは妖魔退治というなのアルバイトで始まるRPGです。

子供の頃、ドラクエシリーズやファイナルファンタジーシリーズもやっていましたがゼロヨンチャンプrr-zのサブゲーム的なポジションのRPGに超ハマッて居たことを今でも覚えています。

出展:ゼロヨンチャンプrr-z

SFC本体とゼロヨンチャンプrr-zのカセットが手に入るなら、もう一度RPGをやる為にゼロヨンチャンプrr-zをやりたいです。

メインの車レースも運転免許を持っている今なら昔よりも早いタイムで走れるようになっているかも。笑

56.レナス

世界観がファンタジックかつ機械的なものも取り入れた、独特な雰囲気のRPGでした。

ドット絵ではありながら、背景のグラフィックがパステルカラーで幻想的なデザインがとても美しく、新しい場所に行くたびにうっとりと見とれてしまいます。

出展:レナス

魔法名が要素の組み合わせでレベルが上がるごとにとても長くなっていき最後まで覚えられなかったり、お金が余りまくったり等のゲームバランスはいまいちだったように思います。

ですが、絵の美しさだけでもやる価値はあったと思います。

水彩画のコンセプトイラストを収録したパンフレットを今でも大事に持っています。

55.マーベル スーパーヒーローズ ウォーオブザジェム

今をときめくマーベルのヒーローたちが横スクロールアクションで操作できるゲーム。

1996年発売ですが、現在のマーベルの映画の世界観が表現されていて映画を見た今やるととても面白いです。

好きなキャラクターばかりを選んでしまいがちですが、キャラクターそれぞれの個性が表現されていて何度プレイしても楽しめる作品。

出展:マーベル スーパーヒーローズ ウォーオブザジェム

難易度は高めな印象でしたが、当時は必死にクリアを目指した記憶があります。

当時はマーベル映画がなくスパイダーマンくらいしか分からず、どういったキャラクターなのかもわからないキャラもいましたが、マーベル映画が多くなった今、名作と言える作品です。

54.T.M.N.T.タートルズインタイム

ミュータントタートルズのアクションゲームとなっています。

シュレッダーやビーバップなどお馴染みの敵キャラが登場し自分が選択したタートルズのメンバーで敵キャラを倒していくゲームです。

ゲームにはストーリー性があり、ステージ毎にクリアをしていくのですが、全部のステージに繋がりがあるため、長時間楽しむことが出来ました。

出展:T.M.N.T.タートルズインタイム

ステージ毎にボスキャラが登場し、そいつを倒すとステージクリアとなります。

子供の頃にやったソフトですが、今でもたまにやります。当時は中々クリア出来ず、苦戦しましたが、今やると新しい発見もありかなり楽しめました。

年齢が変わっても楽しめるのは名作の要因となるひとつだと思います。

53.ミスティック・アーク

このゲームはロールプレイングゲームで、設定としては旅の途中で主人公がフィギュアにされて眠ってしまいます。

何者かの声によって目を覚ますのですが、それは奇妙な世界でした。

自分の世界に戻るためには、アークと呼ばれるアイテムを集める必要があり、そのためには7つの世界を冒険する必要があるのです。

このゲームは、ゲーム開始時に性別を選択可能で、性別によって異なるストーリーが楽しめるのがオススメポイントです。

画像のクオリティーも高く、サウンドもBGMも軽快でさすが、エニックスが作ったゲームだと実感しました。

比較的昔のゲームですが当時はかなりはまりました。

52.餓狼伝説

餓狼伝説は1991年にアーケードゲームとして稼働されましたが、その後メーカーもリニューアルしてスーパーファミコンにも移植されていました。

この時代にストリートファイターIIなどの同じく格闘ゲームも爆発的にヒットして格闘ゲは社会現象レベルになっていました。

出展:餓狼伝説

ストIIは日本武道館でも大会やりましたからね。

餓狼伝説はさらに硬派だったのが、今じゃ考えられないけど、セレクトできるプレイヤーキャラクターが男しかいなくて、敵であるCPUも全員男という徹底ぶりでした。

なにぶん昔のゲームですからえげつないハメワザもありましたが、それでも当時は熱中しましね。

51.美少女戦士セーラームーンanother story

RPGゲームで、アニメ版セーラームーンSが終わった後のオリジナルストーリーでありながら、主要登場人物10人が万遍なく活躍し、かつ原作の設定を盛り込んでいてアニメだけでなく原作ファンも楽しめるソフトになっています。

アニメでは原作の関係性が削除されていたキャラクターなどがいますが、そこも網羅されているのでより深い世界観に入れ込めます。

出展:美少女戦士セーラームーンanother story

はじめはレベルをあげていないと攻略に時間がかかりますが、あまりにも攻略が難しい場合は裏技ではじめからレベルが高い状態でスタートできるのもポイントです。

またこの裏技ではレベル16からはじめるパターンとレベルマックスからはじめるパターンがあり、最速攻略と無理せず攻略を選べるのもおすすめポイント。

50.スーパーボンバーマン4

数あるボンバーマンシリーズでも私は4をおすすめします。

当時は5人同時対戦という形のゲームも少なかった中でマルチタップを使ってみんなでやれるというのが小さかった時友達とみんなで楽しめた理由の一つです。

出展:スーパーボンバーマン4

ストーリープレイでの進み具合のイージーさも販売当時の私には非常にありがたかったですし、正直今でも実家に帰った時は弟とかとプレイしてます。

シリーズ内でもルーイじゃなくて敵キャラに乗れるというシステムも、私的にはおすすめのポイントの一つかなとも思います。

20年以上たっても今だにプレイができると言う意味ではやはり名作ならではだと思っています。

49.スターオーシャン

これは、エニックスから販売されていたゲームです。

未改革の惑星を舞台にしたドキドキワクワクのロールプレイングゲームです。

キャラクターのデザインは漫画家のMEIMUさんが担当しているだけあって、画像のクオリティーが高いのが感動ものでした。

キャラクターをフィールド内で動かすことが可能な「戦闘システム」がとても楽しかったのを覚えています。

キャラクターの成長に関しても、ポイントを貯めて振り分けるなど、他のゲームにはない魅力がありました。

このゲームを実際にプレーして感じたことは、致命的なバグがあることはわかっているのですが、ファンタジックな気持ちになれるのがとても良いと思いました。

48.グラディウスⅢ

グラディウスⅡを相当やり込み、スーパーファミコンでⅢが発売されたということで、当時発売されてすぐに購入した覚えがあります。

Ⅱの時点でゲーム性やサウンドが完成されていて、やはりそれを引き継ぐ感じでⅢもグレードが高く遊びまくっていました。

Ⅲが発売される前に、アーケードで同タイトルのゲームが出ており、何度がプレイしましたが、スーパーファミコン版ではゲームの難易度を下げ遊びやすくなっていたような気がします。

ただ、全体的なクオリティーはむしろグレードアップした感があり、アーケード常連者でも飽きることなく十分に楽しめました。

47.パロディウスだ!

スーパーファミコンしかり、様々なゲーム機を保有しているゲームマニアです。

現、PS4やswitchも持っていますが、パソコンゲームやスマホアプリに押され、中々良作が出てこなくなりました。

と、記すもののあくまでゲーム好きで、決して上手な訳ではありません。

ゼビウスやR-Typeなどのシューティングゲームもプレイしましたが、終盤どころか序盤で死にまくりクリアーなんて一度もした事がありません。

グラディウスは結構死なずにいけましたがそれでも弾幕に包まれるとプレイ放棄状態で爆発します。

ですが、それをパロディ化したパロディウスはコミカルでかつ、ハードな攻撃もなく、可愛らしいキャラクターなので攻撃パターンが覚えやすく最終までクリアできた唯一のシューティングゲームです。

出展:パロディウスだ!

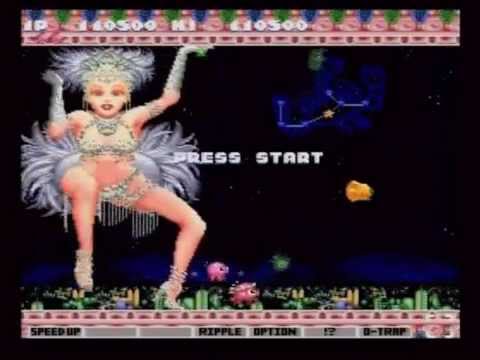

また、名前は忘れましたが、巨大な女性がカーニバル姿で登場し足で踏まれないように避けつつ去って行くのを待つシーンは笑いもあり、とにかく「発想」がとんでもなく突拍子なく大好きなソフトでした。

ですが、あれ以来、後継するパロディー系シューティングが現れないのはなぜでしょう?

46.ソウルブレイダー

エニックスから発売されたアクションRPGゲームです。

神の弟子である主人公を操作して、魔物により命の存在しなくなった世界を復興させていく、というのが主な目的です。

まずこのゲームが名作だと考えられるのは、そのストーリーの秀逸さです。

悪魔との契約により、命一つと引き換えに金を手に入れていく王。その欲望が世界を破滅させていく。

自分さえよければそれでいいのか、と考えさせられるストーリー展開です。

出展:ソウルブレイダー

子供の時にやったゲームですが、そのメッセージ性は大人になった今でも忘れられません。

また、隠された武器や防具・アイテムを見つけるやりこみ要素、特定の方法でしか倒せない敵を仕掛けを駆使して倒すといった謎解き要素、良質で盛り上がるBGM、多数の個性豊かな登場人物等、ゲームとしても良く出来ており、間違いなくスーパーファミコンの名作ソフトだと考えられます。

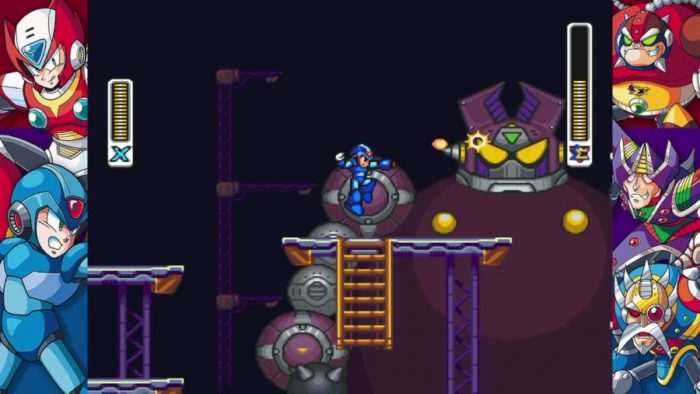

45.ロックマンX2

ロックマンXシリーズ第2作目の作品です。

元々1作目のロックマンXにおいても通常のロックマンシリーズからスピーディーかつ多機能な快適プレイを優先した形でしたが、のちのシリーズの大きなひな形を作ったのはこのロックマンX2です。

それは空中ダッシュとパーツによる新たなバスター、そして奥行きのドットを活かした動きなどがここから始まったからです。

出展:ロックマンX2

また、すべてのロックマンに共通するのが弱点武器の存在ですが、基本的に弱い敵が1,2体設定されており、このキャラからクリアすれば順番に倒すことができるといったものも、この作品ではなくなっているのも大きな特徴です。

相手をよく見ていれば最初の状態でも敵を倒すことができ、スリリングな戦いをどの敵からも開始できるのです。

また、弱点を使っても絶対に倒すことができるといったこともなくなっており、それが自作のロックマンX3以降も続いていく形になっております。

ロックマンXシリーズで最初に何をプレイすればいいかと迷ったならば、これをプレイすればまず間違いはないでしょう。

44.ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ

多くの人がこのソフトを求めて秋葉原で並んだほど有名な、ドラゴンクエストです。

しかもこのソフトは、ドラゴンクエストの1と2を含んだ贅沢なゲームでした。

キャラの操作や画面の使用はドラゴンクエストVをベースに作られており、かつてのファミコン版とは異なる魅力がありました。

改めてプレイし直したい人にもおすすめです。

初期のドラゴンクエストでは、ふっかつのじゅもんでしたが、このゲームでは、セーブ機能が搭載されています。

基本的に初代からストーリーの変更はありませんが、仕様の変更が実施されていて、ゲームバランスも調整されていて遊びやすくなっています。

43.半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!

いわゆる戦略シミュレーション的なゲームですが堅苦しさは無く、ギャグ要素、パロディ要素が強くて取っつきやすいです。

ファミコン時代より絵が可愛らしいデザインで、背景もカラフルで賑やかな印象でした。

出展:半熟英雄 ああ、世界よ半熟なれ…!!

敵との対戦方法は独特で、自軍と敵軍が左右からぶつかり合い、その瞬間に連打をするほど攻撃力が高くなる。

ホリパッドなどの連打機能を使えば苦はないが、あいにく当時は貧乏で購入出来ず…

今に比べて相当少ない容量で出来ることが限られた中、アイデアや工夫がたくさん詰まった他に類を見ない独特なスタイルで、名作ゲームと言っても良いかと思います。

42.メタルマックス2

戦車と人間、両方強くなっていかなければクリア不可というマニアックな設定のゲームです。

なぜか仲間に「ポチ」という犬がいてとても癒されます。

一見一本道のRPGのように見えるが、賞金稼ぎなど本筋とは関係のないイベントもわりと楽しめて自由度が高いです。

出展:メタルマックス2

あと戦車の改造もスーファミと考えればかなり手の込んだこともできるので、お金を貯めて改造屋に入り浸り、強い戦車コレクションを作成してドヤ顔をしたり、ポチ強化に勤しんで最強ペットポチに仕上げるといった楽しみ方もできます。

(ポチが大砲背負っている絵だけは何度見ても違和感ありありで笑えます。)

当時としては画期的な自由度とマニアックさを兼ね備えたRPG、おすすめです!

41.メタルマックスリターンズ

このゲームは戦車をモチーフとしたロールプレイングゲームです。

荒廃した世界で暮らしていた修理工場の一人息子が主人公です。

ハンターに憧れて旅に出ることと計画し、父親から感動されるところからゲームが始まります。

賞金首モンスターを倒すことでゴールドを手に入れて戦車を強くしたりして、比較的自由にプレイできるのが高評価のロールプレイングゲームです。

今、改めてプレイしてみると、最後のボスの声が「釘宮理恵」さんということがわかり、今プレイしても新たな気づきがあり、面白い要素を含んでいます。

今でも、もう一度プレイしたくなるゲームですね。

40.スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー

SFCの性能を限界以上に引き出したグラフィック、そしてクオリティの高いBGMとやりこみ要素満載のアクションステージ(やや高難易度)、リアリティ溢れる質感で魅力的なキャラクター(敵味方双方)等、あげたらキリがありません!

SFCのスーパードンキーコングシリーズは3部作で構成されてますが何故2がおすすめなのか?

試行錯誤段階とも言える1のような「荒々しいグラフィックや馴染めない操作感」も改善されており、3のような「キャラクターと世界観のギャップ」もなく、とても統一性があり綺麗にまとめられているからです。

出展:スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー

また前作を知らなくても十分プレイは可能です。

SFCのソフトなのでもう20年以上前の作品ですが現在のゲーム作品と比較しても全く見劣りしないとても高い完成度です。

一度全クリしてもまた最初からプレイしたくなるような魅力があります。

アクションゲーム好き必見です!

自信を持っておすすめします。

39.ミッキーのマジカルアドベンチャー

ミッキーがいろんな職業になって、消防士になったり、魔法使いだったり、ディズニーファンにはたまらない作品。

童話のような雰囲気のマップは、可愛く癒されるし、アクション性もあり、ディズニーファンでなくても、大人から子供まで楽しめる作品になっています。

背景やアイテムの色がきれいで音楽もディズニーらしく楽しめ、小学生でもやすかったです。

ミッキーの職業により攻撃の仕方も変わり、いろんなミッキーを操作でき楽しめる。

出展:ミッキーのマジカルアドベンチャー

特に個人的には消防士のミッキーがオススメ!ホースから出る水で敵を倒す爽快感!

ボス戦の足元の火を水で消化しながら戦うのは楽しいです。

このミッキーとマジカルアドベンチャーシリーズをひとまとめにして、Switchなどで移植してくれたらまたやりたいぐらい好きな作品ですね。

38.ガイア幻想記

主人公が、特定の場所で他の2つの形態に変身して謎を解きながら進むアクションRPGです。

形態によって能力が異なるため、どこで何を使うかというパズル要素が強くなって、ほどよく頭を使って楽しかったです。実在の遺跡が多数出てきて、ファンタジーでありながら懐かしさのようなものを感じました。

通常世界と元々の主人公は明るく美しいのに、変身した先の姿や世界観はダークで神秘的で、そのギャップもハマります。

風がヒントになっていることが多く、主人公の髪が風で揺れるので、ドット絵なのに空気感があるというか、風の感じられるRPGでした。

出展:ガイア幻想記

ゲーム内に出てくるステージが実在する遺跡やバベルの塔がモデルになっていて勉強にもなります。

ストーリーを進めるのに、主人公のテムの能力だけでは進めないところがあり、攻略の為に闇の戦士「フリーダン」や究極の戦士「シャドウ」に変身し、特殊能力を駆使しながら物語を進めて行く。

プレイ中に流れる音楽も各ステージ毎にマッチしており、子供向けゲームのわりには推理要素が組み込まれ頭を使って進むところもあります。

子供が苦手とする「待つ」と言う行動により進めるステージ、そして仲間との別れや死など悲しい描写があり、大人でも楽しめる内容になっているゲームです。

37.ドラゴンクエスト6 幻の大地

このゲームは、スーパーファミコンで最後のドラゴンクエストです。

ストーリーの内容として主人公が最初からボスに戦いを挑み負けるとこから始まります。

このゲームのやりこみ要素としては、ファミコンからスーパーファミコンまでのドラゴンクエストの集大成だということです。

出展:ドラゴンクエスト6 幻の大地

ドラゴンクエスト4であった職業のチェンジができるということ・ドラゴンクエスト5であったモンスターが仲間に入るということもやりこみ要素が盛りこまれており、とてもゲーム性が進化しています。

裏ゲーム性を持っており、職業にもはぐれメタルという要素や、裏ボス最強にダークドレアムという恐ろしく強いボスがいるやりこみ要素があります。

36.スーパーマリオコレクション

以前大ヒットしたスーパーマリオの4つのゲームが、スーパーファミコンの1つのソフトで楽しめるからお得感が満載で飽きません。

どのゲームも時間を忘れて楽しんでかなり凝ってやっていました。

スーパーマリオのキャラクターを知らない初心者の人でもアクションゲームとして楽しめるかと思います。

出展:スーパーマリオコレクション

スーパーマリオコレクションに入ってるゲームのステージはどれも、単純で何回か失敗してもなんだかんだクリアできてゴールする時の達成感も味わえます。

ゴールした時の音楽は、1度聞いたら耳に残り口ずさんでしまうくらい癖があるので、ぜひ遊んでいただきたいゲームです。

35.エストポリス伝記2

このソフトは、SFCについては珍しく、優れたゲームバランスを誇ったスーパーファミコンソフトの名作です。

前作となる「エストポリス伝記」の世界から100年前の時代を描いた物語です。

モンスターハンターとして平和に暮らしていた主人公のマキシム。

しかし、ある日、アイリスと名乗る女の人から「戦いの宿命を背負っている」と告げられるのです。

その後、マキシムが全人類を救うため旅を始めるという、王道的なファンタジー内容ですが、シナリオがとてもよく作られていて、そこに乗せられるBGMもとても良い。

前作と多少つながりのあるストーリーとなっていますが、前作をプレーしていなくても十分楽しめる内容です。

34.ワンダープロジェクト J 機械の少年ピーノ

このゲームは一人の機械の少年を育成してストーリーを進めていくというゲームです。

まるで疑似体験の子育てを体験することができるゲームであり、思った通りに行動してくれない少年にイライラしながらも育成していく過程は子供心にとても印象に残っています。

イライラした反面、自分の想像以上の行動を取ってくれた時や戦闘で相手を倒してくれた時には本当に感動しました。

これまでゲームは自分で操作して相手を倒すというものだと思っていたのですが、育成は自分でしても実際の戦いはただ見ているだけで、とてもハラハラしたのを覚えています。

まだ小学生ながら親はこういう気持ちなのかなということを学ばせていただいた作品でもあります。

大人になった今でもふと思い返すことがあるゲームです。

本当に素晴らしい作品だと思います。

33.不思議のダンジョン2 風来のシレン

言わずと知れた風来のシレンシリーズの初代作品。

この作品から『不思議のダンジョンシリーズ』が普及していったと言っても過言ではありません。

一番すごいと思ったのが、そのダンジョンの多さです。

出展:不思議のダンジョン2 風来のシレン

本編であるテーブルマウンテンの攻略しかり、本編クリア後の掛軸裏の洞窟や食神のほこら、フェイの最終問題などのはアイテム持込不可・NPC同伴不可などのやり込み要素も詰め込んでおります。

スーパーファミコンのソフトの中でもやり込み要素がとても強い作品だと思います。

32.ファイナルファンタジーIV

このソフトを購入するために、かつては秋葉原で行列をなしたものです。

ほとんどの人が知っているであろう、ファイナルファンタジーIVの紹介です。

この主人公となるのは、暗黒騎士・セシルです。

前のバージョンよりは、ストーリー性重視のソフトとなっていて、キャラクターの発言や行動が魅力的になっています。

ロールプレイングゲームとしてはかなりオーソドックスなスタイルとなっていますが、王道ゲームを楽しんでみたいという人は、自信を持ってお勧めできる作品です。

アクティブタイムバトルシステムが採用されたのも、この作品が最初です。

31.ファイナルファンタジーV

クリスタルを守るために旅をするRPG。

全体的に音楽がよく、オープニングのチョコボに乗って走り続ける主人公の様子が爽やかで旅に出るぞ!と言う雰囲気を出していていつまでも聞いて見ていたくなります。

明るい雰囲気とさっぱりした主人公が人気のファイナルファンタジーの5作目。

出展:ファイナルファンタジーV

図書館で主人公が『え』のつく本を探しているのをメンバーの女の子に見られて誤魔化したり、何度も出てきて逃げられる『悪い奴じゃない』愛着の出てくる敵。

いろんなところに置いてあるピアノに触れると『ピアノのおけいこ』ができるなどの細かい遊びがあって面白いゲームです。

30.スーパーメトロイド

私がおすすめするスーファミのソフトは「スーパーメトロイド」です。

このソフトはメトロイドシリーズ王道の横スクロールアクションゲームで、シリーズ3作目にしてメトロイドシリーズに残る名作になっています。

このソフトで世界中にメトロイドの名を知らしめた作品で、海外ではスーパーファミコン最高傑作と言われているほど全体の評価が高いです。

様々なメトロイドの原点になりました。

出展:スーパーメトロイド

ビームに種類の切り替えやマップ機能に追加もこのソフトからなので、原点にして頂点のようなメトロイドゲームだといえます。

基本的にこのソフトはメトロイド王道の右発進で進んで行くシューティングアクションゲームです。

29.ドラゴンボールZ 超武道伝2

スーパーファミコンでおすすめするゲームとしてドラゴンボール超武道伝2が名作です。

私なりにドラゴンボールというアニメが好きなのもありまして、このゲームにはまりました。

セル編が起用されていまして、セル編では、御飯がスーパーサイヤ人2になることで有名ですよね。

そこのストーリーや映画で出てきたボージャックやブロリーが使えたりします。

出展:ドラゴンボールZ 超武道伝2

あとこの人も忘れてはいけませんね、みんなのヒーローミスターサタンこの人も裏キャラで使えるようになります。

システムも変わっていたりします。

前回には、なかった投げ技やHP自体変わっていたり、やりこみの要素がかなり広いと思います。

28.ダービースタリオンⅢ

このゲームは実際に活躍した馬が敵や繁殖馬として登場します。

名前は微妙に変えてありますがゲームって感じがしていいです。

自分の好きな血統を組み合わせて自分のオリジナル馬をレースに出せるのが醍醐味です。

強くなると海外遠征もありG1制覇に熱くなります。

全レースで優勝した後はレコードタイムを狙うのも良いですね。

出展:ダービースタリオンⅢ

また、友人と自分たちの作った馬を競争させることも可能です。

ゲームのストーリー自体をクリアしてからも楽しみが残っているため飽きることなく長く遊ぶことが可能です。

ターボファイルという付属品を付ける事で保存できるデータを増やすことも出来ます。

万が一、データが飛んでもターボファイルに保存しておけば安心です。

ゲーム自体も面白いしデータが別に保存できるのもありがたいゲームで超おすすめですよ。

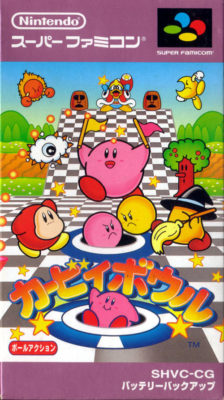

27.カービィボール

星のカービィシリーズですが、横スクロールアクションではなく、ゴルフとビリヤードに近い内容となっています。

ボール状になったカービィを操作して少ない打数で敵を倒しながらホールをクリアしていくゲームですが、難易度の選択も可能で、非常に「やり込み度」が高いです。

カービィシリーズではおなじみの「能力コピー」を駆使して様々な状況をクリアしていきます。

出展:カービィボール

例えば「アイス」を使えば滑りが良くなるため飛距離が伸びたり、「スパーク」を使えば通常では倒せない敵を倒すことができショートカットできたりします。

ステージに様々な仕掛けが施されていて、とても攻略のし甲斐がある仕様となっています。

大人も楽しめるおすすめのゲームです。

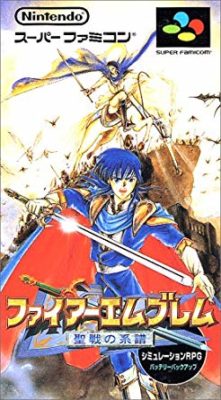

26.ファイアーエムブレム聖戦の系譜

今、スマッシュブラザーズや3DSでの「覚醒」「IF」、アプリ「ヒーローズ」、さらには他の企業とのコラボ「ファイアーエムブレム無双」など、若い年代にも好まれている「ファイアーエムブレムシリーズ」。

特に「覚醒」「IF」は「ヒーローズ」でも優遇されているほどの人気で、キャラクター同士を組み合わせて子供を作るカップリング機能が人気です。

そのカップリング機能の生みの親がこの「聖戦の系譜」。

出展:ファイアーエムブレム聖戦の系譜

今のファイアーエムブレムにはない「キャラクターは死んだらかえってこない」FE本来のシビアさがあり、さらに広大なマップによる容赦のない難易度、昔のゲームだからこそできる「戦争の理不尽さ」など、大人にこそプレイして欲しい要素が詰め込まれています。

是非プレイしていただきたい名作です。

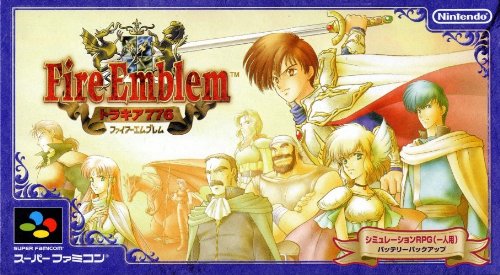

25.ファイアーエムブレムトラキア776

スーパーファミコンで出て以来、今もなおシリーズが出続けているFEシリーズ。

リリース日は1999年ですが、かなり昔にも関わらず今でも「一番難易度の高いFE」と称されている最高難易度作品です。

従来のFEとはかなり変更されている点があり、主人公がお金をあまり持っていないので武器は基本的に奪わなくてはなりません。

武器がないと戦えない作品なので、これはかなりシビアな設定です。

出展:ファイアーエムブレムトラキア776

さらに、この作品にしかない「疲労度」システムも、この作品の難易度を上げている一つの原因と言えるでしょう。

同じキャラクターばかり使ってレベルの暴力で勝てるわけではないので、出撃の選択すら考えなくてはなりません。

エムブレマーならば一度は挑戦してみたい名作です。

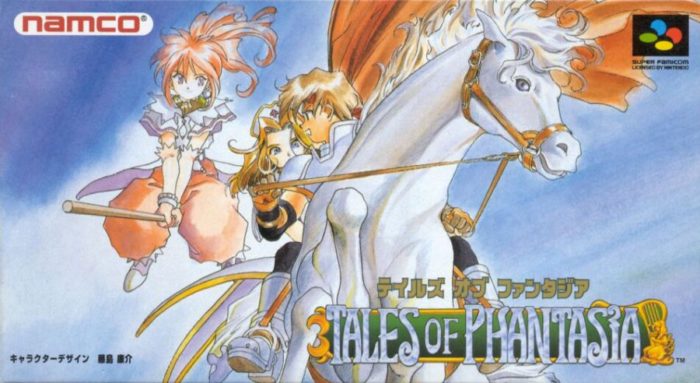

24.テイルズオブファンタジア

テイルズオブファンタジアは、後に20年以上続くことになるテイルズオブシリーズの最初の作品でありながらも、当時の時代からは考えられない工夫が散りばめられた名作です。

注目すべき大きな点は二つあります。ゲームの初めに、アニメーションのオープニングが挿入されているという点と、リアルテイムで戦闘が行われるリニアモーションバトルシステムが利用されているという点です。

出展:テイルズオブファンタジア

これは当時の時代ではかなり先進的な試みなので、発売された年代の事を考えながらゲームをプレイすると味わい深いでしょう。

また、シナリオ面でも工夫があり、現在、過去、未来と異なる時代の世界を行き来しながらストーリーを進めていくため、先が読めない面白さがあります。

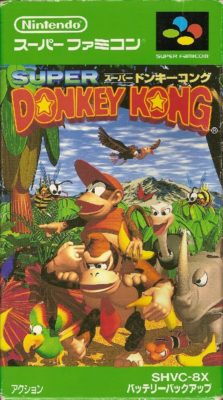

23.スーパードンキーコング

スーパーファミコンのアクションゲームと言えばスーパーマリオのゲームが有名ですが、スーパードンキーコングはスーパーマリオとは違った魅力がたくさんあります。

まずゲーム自体の難易度が低い点です。

スーパーマリオはストーリーの終盤になると難易度が急激に上がり、普通の人だとクリアが困難ですが、このゲームは大抵の人はクリア出来る難易度になっています。

出展:スーパードンキーコング

私の周りのゲームが苦手な人もあっさりクリアしていたので、敷居は低いようです。

また、映像が非常に美しい点もオススメポイントです。

当時同時期に発売されていたタイトルと比べると比較にならない程映像が綺麗でした。

まるで次世代機でプレイしているような錯覚に陥ってしまうほどです。

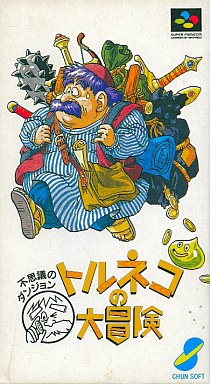

22.トルネコの大冒険 不思議のダンジョン

ドラゴンクエストⅣの登場人物、商人トルネコが主人公のゲームです。

ダンジョンに入ってお宝を取ってくるのですが、入るたびにダンジョンマップが変わるので、飽きることがなく、あらかじめ攻略も不可能、というエンドレスなアクションRPG。

出展:トルネコの大冒険 不思議のダンジョン

トルネコは商人なのでそんなに戦闘も得意じゃないし、モンスターに倒されてしまうとそれまでに取ったお宝などもなかったことにされてしまいます。

かなりハマって相当プレイしたと思います。

ダンジョンから帰ると奥さんと子供が待っていて、持ち帰ったものでお店がどんどん大きくなっていくのも楽しかったですね。

21.ロマンシング サ・ガ

ロマンシング サ・ガというゲームをご存知ですか?

実はこのゲームはゲーム会において初めて、「フリーシナリオシステム」を採用したロールプレイングゲームなのです。

自由度が高いフリーシナリオを採用したロールプレイングゲームです。

主人公については8人存在します。

プレイするキャラクターによって始まり方が異なるだけではなく、個別のテーマ曲が用意されていてとても豪華です。

今聞いても、名曲が多いですし、オープニング曲については感動ものです。

このゲームはプレイの仕方次第で善人にも悪人にもなれるゲームです。

陣形による戦闘システムや技のひらめきなどは、当時のRPGとは一線を超えていました。

20.ロマンシングサ・ガ3

もともとロマンシングサガシリーズの3作目ではありますが、世界観が素晴らしく特に戦闘シーンで閃く瞬間が非常に楽しみになっています。

また7英雄との戦闘が何度もありますが、7英雄しか使用できない魔法などもあり、それを手に入れることができる裏技なども用意されており何度プレイしても楽しむことができます。

また仲間にできる種族も多様でそれぞれに特徴があります。

誰を仲間にするのか、どんな技を閃かせるのか、魔法は何を作り出して7英雄と戦うのか、など様々なバリエーションがあり、それによって戦闘のやさしさも異なるというのが非常に魅力的です。

19.ロマンシング サ・ガ2

ロマンシングサガ2はロマンシングサガシリーズで最も良作で、かつサガシリーズでも最も良くできています。

制作会社はスクエアですが、ファイナルファンタジーよりもこのロマンシングサガ2の方がゲームとして主人公を色々変えられること、やり込み要素、縛り(限定)プレイなどとにかくゲームとして何時間でも遊べますね。

実際にロマンシングサガ2は今でもニコ生配信やYouTubeで頻繁に取り上げられています。

出展:ロマンシング サ・ガ2

ゲーム音楽も非常に良く、最も優れているのはロマンシングサガ1ですが、2の方も良いです。

ロマンシングサガをプレイするなら1の方が音楽がいいですが、ゲームバランスが非常に悪く、3は少しイージーで面白くないといった具合です。

やはり、ロマシングサガは2でしょう。

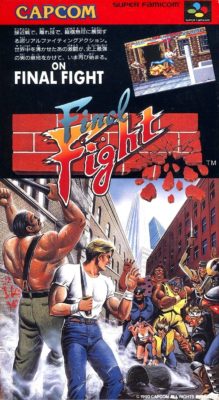

18.ファイナルファイト

横スクロールアクションゲームの原点です。

難易度も程よく(少し難しめかもしれないです)、使用キャラ、敵キャラはとても個性的です。

ファイナルファイトに登場するキャラクターは、今でも同じカプコンのゲームのストリートファイターのキャラクターとして登場しています。(コーディー、ポイズン、アンドレ、ソドムなど)

音楽はダーティな雰囲気を醸し出していながらも、ゲームの世界観と良くマッチしています。

出展:ファイナルファイト

ファイナルファイト2もやりましたが、やはり最初のファイナルファイトが好きです。

今だに空いた時間があると、ついやりたくなってしまう名作ゲーム。

17.クロックタワー

スーパーファミコン時代には珍しいホラーゲーム。

敵のシザーマンに追いかけられるシステムは斬新で突然シザーマンが現れる演出や音楽や場面が急に変わるシステムもスーパーファミコンのゲームの中では斬新な要素です。

ただびっくりさせるだけでなく、ストーリー性もあり主人公の行動次第でストーリーが分岐する点もゲームの醍醐味です。

ストーリーが進むにつれて、シザーマンや登場人物の謎が暴かれていくミステリー的な要素もまたおすすめのポイント。

ゲームの操作性ですが、シザーマンから逃げるだけでなく隠れたりシザーマンの道を阻む場面もありドキドキハラハラさせられる点も面白いです。

ぜひ名作としてお勧めしたいゲームです。

16.バハムートラグーン

このソフトは、空に浮かぶ世界を舞台に帝国軍と戦う物語です。

いわゆるシミュレーション系のロールプレイングゲームです。各チャプターごとにキャラのイベントや会話、アイテムの購入やドラゴンの強化などを実施可能です。

ユニットとドラ軍の組み合わせる戦闘やユニット内でパーティの編成を実施するなど、独特な要素を取り入れたシミュレーションロールプレイングゲームと言えます。

ヒロインの性格があまり良くないのも当時話題になりました。

終盤で「主人公のことも好き」と控えめに主張するシーンでは、怒りを覚えるプレーヤーもいるかもしれません。

しかし、私としては完成度の高いゲームだと思いました。

15.ヘラクレスの栄光3 神々の沈黙

目が覚めた時、主人公は全ての記憶を失っていた。そんな衝撃的な事態からゲームが始めります。

しかし、主人公は不死身の体を持っていることに気づきます。

そこで、主人公は自分探しの旅に出かけるというわけです。

旅を続けているうちに出会った、自分と同じように記憶を失った人を仲間にすることができます。

ストーリー性があり、素晴らしい作品ですが、自分のレベルが上がるとともに敵も強くなるため、ゲームを攻略するには時間がかかったのを覚えています。

なかなかストーリーが進まずイライラしたこともありました。

スーパーファミコンでは難易度が高すぎるゲームも多いため、もう少し難易度のバランスを考えてくれても良いと思いましたね。

ただ、ストーリーはスーファミ史上NO.1の衝撃かもしれません。

14.聖剣伝説2

今までになかったアクションとRPGの融合されたゲームで斬新でした。

通常のコマンドだけのRPGとは違い、自由にマップを移動して自分のタイミングで攻撃をしかけられる、このモーションバトルと言われるところが新しく今までになかった新鮮さがあります。

武器の種類も多く、人それぞれに得意分野を活かした攻撃が出来るうえ途中で切り替える事が出来るので、遠距離攻撃や、近距離攻撃などいろんな楽しみ方ができました。

仲間を引き連れて移動しているときは仲間も攻撃してくれます。

ストーリーも感動的で、のめり込んでプレイしたことを覚えていますね。

13.聖剣伝説3

聖剣伝説3は、主人公が6人の中から選択出来るのが一番の魅力だと思います。

マナの剣を巡る壮大な一本のストーリーはありますが、選んだ主人公や仲間によって色々なイベントが発生し、何度でも、主人公を変えてゲームを楽しむことができます。(ちなみに私は一通り6回やりました)

主人公のキャラ6人の性格や、生い立ち、背負っている運命など、それぞれの設定がよく出来ていて、どのキャラを選んでも感情移入しやすくなっていると思います。

また、聖剣伝説シリーズ(特に3)は、音楽がとても素敵で、当時はアルバムを買って普段でもよく聞いていたものです。

出展:聖剣伝説3

1周目が終わると次に他のキャラでもゲームをしようと考えます。

組み合わせでキャラの行動に変化があったりそれぞれの事情を聞いてると誰と誰を一緒にしようかと何回も何回も攻略し、気がついたら内容を覚える程にクリアしまくったゲームです。

これ以上の完成度はないのでは?!と思わせるような作品。

ぜひ知らない方々もプレイして欲しいです。

と、話してるうちに私自身も懐かしくなり遊びたくなったので週末に1周終わらせようと思います。

12.星のカービィ スーパーデラックス

本作を名作と考える理由は、多種多様なカービィの能力を用いて、ステージをクリアすることができる点にあると思います。

どのような能力を用いてクリアしてもよいため、ステージ攻略の幅がとても広いのが本作の長所でしょう。

全部で20種類前後の能力があり、各々の能力の使用技も5つ前後記憶の負担にならないとてもよいバランスだと思います。

アクションモードの「銀河にねがいを」では一度取得した能力はいつでも使用することができるため、個人的には一番面白く、オススメです。

「プラズマ」、「ヨーヨー」、「ミラー」など自分の好きな能力を軸に攻略したのを今でもよく覚えています。

最高難易度の「格闘王への道」では作中で登場したボスや中ボスと連戦で戦うことができ、上級プレイヤーにも上手く対応しています。

それでも簡単と感じる超上級プレイヤーさんは5つのみ用意されたマキシムトマト(体力全回復アイテム)をまったく取らずに攻略するといった条件を課すなどするとさらに楽しめると思います。

出展:星のカービィ スーパーデラックス

このゲームは、数あるカービィシリーズの中でも特異な作品といえる作品です。

というのも、基本的にカービィはステージを順次進行していき、途中に存在する敵キャラから能力をコピーして、その能力を駆使して進んでいくという作品。

しかし、この作品はその通常システムとはほかに、別のシナリオとして、システム自体が異なる作品を複数詰め込んでいる作品だからです。

通常の流れに加えて、ステージに隠されている宝を集めていく収集系であったり、本来使い捨てであるコピー技を一定条件を満たせば常に入れ替えることができたり、はたまたまったく別のシステムでミニゲームのようなものであったりします。

そしてセーブデータ上ではそのクリア状況に合わせて%が上がっていき、100%になった時の喜びはひとしおです。

今でもカービィシリーズは続いておりますが、「カービィのこれが今したいな」と思うもので出てくるのはこの作品のものばかりですね。

11.ゼルダの伝説 神々のトライフォース

ファミコンからニンテンドースイッチまで続いている大人気シリーズ「ゼルダの伝説」のスーファミ版。

ダンジョンの謎解きがとにかく楽しい。

難易度が高いので自力で解けた時の快感と言ったらもう!RPGでありながらアクションでもあるので、アイテムでパワーアップしながらも自分(の腕前)が成長していく感じもうれしいです。

ドット絵のチビチビリンクの動きがすごく可愛く、ひたすらダッシュで草刈りするのはたぶんスーファミ版ゼルダのあるある。

ダンジョンとアクション、ミニゲームや進行とは直接関係ない動作しぐさまで余すことなく楽しませてくれる名作です。

出展:ゼルダの伝説 神々のトライフォース

リンクがたったかたったか走る姿がとても気持ちいい。

画面の端まで行くと一気に画面がスクロールするシステムも爽快で、さすが任天堂という感じでした。

現世と異世界とを行き来する謎解き要素もほどよく頭を使い、微妙な加減で失敗したりする適度な難易度のアクションにドはまりして、声をあげながら、時にはイライラしながらもコントローラーにかじりついてプレイしてました。

どうしても解けない謎があり深夜まで悩んでいたのですが、寝て起きて翌朝電車の中で正解に気がついたりし、その瞬間がとて気持ちよかったです。

10.パネルでポン

誰でもプレイできる上、その気になれば極められるパズルゲームです。

パズルゲームといえば、連鎖を繋ぐことでスコアを稼ぐものが多いと思います。

しかし、連鎖を繋ぐためにはパズルの配置などを事前に計算しながらプレイする必要があります。

有名なパズルゲームであるぷよぷよも、どのように積めば連鎖が繋がるかを考えながらぷよを積み、一度連鎖を開始すると操作ができず後は何連鎖するか見守ることになります。

しかし、パネルでポンの場合は連鎖中も操作を続けることができます。

このゲームは、画面下からせり上がってくるパネルの塊を左右2つのカーソルで場所を入れ替え、同じパネルが3つそろうと消える仕組みです。

消えたパネルの上にパネルが乗っていた場合、その落下したパネルによって連鎖が繋がります。

連鎖中でもカーソルを操作できるため、力技で連鎖を続けることができます。

そういった「連鎖の可能性」があり、遊びがいがある点がおすすめする理由です。

出展:パネルでポン

ただ消すだけではなくて、瞬時にどう連鎖を出来るか頭で考えながらするので出来た時の達成感や勝った時の嬉しさがあるので私はパネルでポンをオススメします。

キャラクターも可愛くて、対戦する時は好きなキャラクターで遊べるのも良いです。

あまり知られてないゲームだと思うので逆にそれも魅力的です。

全部クリア出来たら知られてない裏のもっと強い相手が出てくるのでおもしろいです。

テトリスやぷよぷよなどと似ていますが、パネルでポンの方が初心者の方でもとっつきやすいと思います。

頭を使うゲームですので、頭の回転の運動にもなるでしょう。

9.スーパーマリオカート

マリオシリーズのキャラクターが、カートで競い合う人気レースゲームです。

キノコカップ、フラワーカップ、スターカップ、スペシャルカップがあり、コースがたくさんあります。

ただレースをするだけでなく、アイテムを使って競争相手を妨害するという斬新な逆転要素を取り入れられていて、レース中何が起こるか分かりません。

排気量は50cc、100cc、150ccの3種類があり、高いほど難易度が高く自分のレベルでレースできます。

レース以外にも、バトルゲームがあります。

カートに取り付けられた3つの風船が無くなる前に相手の風船を全て割った方が勝ちで、これも盛り上がります。

出展:スーパーマリオカート

テレビゲームにおけるレーシングゲームの先駆け的存在で、今でも新作が出続けている人気ゲームであることから、名作だと考えます。

発売当初、ゲームセンターなどではハンドル、アクセル、ブレーキを使ったレーシングゲームがありましたが、子供にとっては操作が難しいものでした。

また遊園地等でのゴーカートは時間、回数が限られていましたが、本作でレーシングゲームを家庭で楽しめるようになったのは大変大きな出来事だと思います。

更に当時のゲームは平面的(2次元)での縦横斜め移動するものばかりだった中、立体的(3次元)に前へ進むゲームの本作はプレーヤーに臨場感を与え熱中させる非常に革命的ゲームでもあったとも言えるでしょう。

マリオワールドに出てくるキャラを使用することもでき、そのキャラ毎に特性があった点やダッシュキノコやスター、甲羅などのアイテムもマリオワールド観を引き継いでいた点も楽しめた要素です。

他にも2人同時プレーや対戦型ミニゲーム、タイムアタックなど当時としてはコンテンツも多く、通常プレーのコースもショートカット(裏道)があったり、操作の中で言えばスタートダッシュやドリフトなど技術介入があった点も素晴らしい。

スーパーファミコンを普及させる要因になった不朽の名作です。

8.す~ぱ~ぷよぷよ通

スーパーぷよぷよの続編で、対戦プレイが盛り上がる名作ゲームです。

練習モードがあり、難易度が低く設定されている初心者向けのモードのプレイで練習をすることができます。

様々なモードがあり、ふたりでぷよぷよや、みんなでぷよぷよ、とことんぷよぷよ、なぞなぞぷよぷよなどがありやりこむことができます。

知名度が高いのはもちろんですが、シンプルなのに奥が深く、キャラクターも可愛らしい。

子供ながらに、何手も先を考え、対戦相手をどう身動きがとれないようにするか、頭を使ってプレイしていました。

出展:す~ぱ~ぷよぷよ通

1人プレイでも楽しめ、友達や家族と対戦しても楽しめる。

ハンデを付加することもでき、様々なシチュエーションに対応できるといえるでしょう。

1ゲームは数分程度で終えるため、すきま時間にプレイすることも可能。仕事や家事で忙しい大人でも充分楽しめるゲームです。

大人になった今でも、「ぷよぷよしたいな」と思えるからこそ、名作と言えると考えます。

7.タクティクスオウガ

タクティクスオウガは、その名の通り「タクティクス」=「戦術」に重きを置いたシミュレーションRPG。

戦うフィールドはSLG-RPGでありがちな2D平面マップでなく、3Dマップで高低差という要素を戦略に取り入れて戦うというのが深みがあって面白いです。

またそこに様々な戦士、僧侶、魔法使い、盗賊などと言った職業や、人類、鳥類、モンスターなど豊富なキャラクター設定があり、スキルを組み合わせて考えながら戦う必要があるゲームバランスは本当に素晴らしいと思います。

広大なマップや隠しアイテムなどのやり込み要素が満載で飽きが来ません。

私の場合、一度プレイしたゲームをまたプレイすることはほとんどありませんが、このゲームは数少ない例外でした。

出展:タクティクスオウガ

スケールの大きな物語は、主人公の行動によって分岐していきます。

グッドエンドからバッドエンドまでいくつかの終着点があります。

自分にとって、このゲームの一番の魅力は戦闘システムです。

クォータービューの、高低差のあるマップが、碁盤のように区切られています。

プレーヤーはユニットをチェスのように動かして戦います。

戦闘が決着するまでそこそこの時間がかかり、気短な人には辛いだろうと思います。じっくりと腰を据えて向き合うゲームです。

タクティクス、と題名にある通り、戦略が問われるゲームです。

6.LIVE A LIVE(ライブ・ア・ライブ)

7つのオムニバス形式のシナリオからなるスクウェアのRPGです。

それぞれのシナリオは独立したテーマで進めていくのですが、シナリオ自体は短く、手軽にプレイする事が出来ます。

スクウェアにしては珍しい戦略性の高い戦闘システムや隠し要素も豊富にあり、やりこんでいく程に面白くなっていきます。

まず、このゲームには基本となる主人公が7人おり、各々選択することにより、それぞれ全く異なった時代・設定で違う物語を紡いでいきます。

そしてそれぞれが違うゲームシステムを持っており、シナリオも別の作者が作成しております。

唯一共通するものが人間の感情。

当時主流だった主人公が悪者を倒しに行くといったコンセプトをそのままに、その悪者の人間というのはいったいどういう思考をして生み出されたのか。

誰しもがその悪者になってしまう可能性があるのではないかということを大々的に謳っております。

また、7人の主人公を攻略した後に出てくる勇者編。

ファンタジー作品の王道の出だしから始まる人間の闇。感情が生み出した様々な悲劇がさらに悲劇を生み、最後にはプレイヤーの手を離れて自ら動くようになる様は、まるでキャラクターがゲームの中でリアルに生き始めたような錯覚を覚えます。

名曲といわれるほどのBGMをバッグに繰り出されるストーリーは、自身でプレイしなければ味わえない、心を揺さぶるものとなるでしょう。

このゲームの本番は7つのシナリオをクリアした後で始まる8つ目からのシナリオです。

出展:LIVE A LIVE(ライブ・ア・ライブ)

最初は王道RPGを思わせるお話として進んでいきますが、次第に主人公(プレイヤーも含めて)は絶望的な状況に追い込まれていきます。

信じていた仲間や助ける筈だったお姫様からも裏切られて、全てを失った主人公は正義のヒーローから絶望に取りつかれた魔王となり、そこで初めて今までの7つのシナリオに繋がりがあったのだと気付かされます。

主人公がラスボスになってしまうというシナリオは、当時としては画期的であり、更にはそこに至るまでの鬱々しいシナリオは、多くのプレイヤーをへこませてきたであろう、罪深きゲームでもあります。

スーパーファミコンのRPGは多くありますが、このゲームの衝撃的なシナリオは、それらを語る上では絶対に外せないものである事は間違いないでしょう。

『おぼっちゃまくん』の小林よしのり先生や『名探偵コナン』の青山剛昌先生など、1994年9月のライブ・ア・ライブ発売当時の7人の有名漫画家が、7つのシナリオの主人公たち登場人物のキャラクターイメージイラストを手がけているということだけで、名作です。

しかも、このゲームの開発元であるスクウェアから同時期に出たRPGのファイナルファンタジーシリーズやロマンシングサガシリーズとは全く違う、戦略シミュレーションの戦闘を簡略化したような形式である「チェッカーバトル」という戦闘システムを採用していることも、ライブ・ア・ライブが名作たる所以であろうと考えられます。

5.ストリートファイターⅡ

格闘対戦ゲームのさきがけと言えるアーケード版「ストリートファイターⅡ」。

それをスーファミに移植されたのが今作です。

スーパーファミコンというハードでありながら当時ゲームセンターで稼働していたゲームをほぼほぼ問題なく移植に成功。

そして今もなお2D格闘ゲームというものが大量に生まれる中でもこのスト2という作品がその手のジャンルにおける原点でもあり、既にこの時点で2D格闘ゲームの完成系として揺るがないものとして君臨し続けることが名作たる所以だと思います。

まずグラフィックは遜色無く音楽もほぼ再現され(さすがに音声合成までは完全にとまではいかずとも)全体の雰囲気はとても良いと言えるでしょう。

何よりも肝心の操作性ですが、こちらもアーケード版と比べてもボタンを押して動くそのレスポンスにストレスを感じることはほとんどありませんでした。

ただ、スーファミのコントローラーとアーケードのコントロールパネルのボタン配置が異なるため必殺技のコマンド入力で難易度に差が出てしまい、連打系や溜め系が出しやすい…。

と言うか十字キーの細かい操作入力の感覚を掴むのにアーケードの経験が必ずしも有利にはならない点があり、そこが逆に対戦でのアドバンテージになったりしました。

もう一つ残念だったのは同キャラ対戦が出来なかった事。

これは後に発売されたシリーズで改良されましたが、今作で対戦する時はキャラの取り合いから戦いは始まっていました。

しかしそれらのマイナスを加味しても、アーケードでいくらコインを積んでもベガたち四天王に勝てず「乱入」してくる対戦相手にも勝てなかったのが家庭で思う存分プレイ出来るというのは大きかったと思います。

対戦における読みあい、間合いの取り合い(立ち回り)、相手の行動に対して何の行動を取るのが正解か、隙を狙ったコンボ、そういった今の格闘ゲーム全般に言える要素のすべてがこのゲームには詰まっています。

出展:ストリートファイターⅡ

今でこそ星の数ほど格闘ゲームは存在しますが、この原点であるスト2のあまりの完成度の高さから今でも最新ハードにリメイク作品が作られ、そしてまたこれが同時期に発売された作品と比べても今なお大人気と言えるほどの売れ行きを誇るのです。

数ある2D格闘ゲームの中でもスト2は今でも対人ツールとしても一人で遊んでも飽きがこない面白さです。

同じ名作と呼ぶにもこれはもう不屈の名作、殿堂入り等同じ名作と言うにも格が違う呼び方をするべきだと思う程に素晴らしいゲームだと言い切れます。

4.スーパーマリオRPG

言わずと知れたマリオシリーズの作品。

そのRPG作品の第一作目です。

スクエニとコラボしているため、雰囲気がかなり独特。

当時は考えにくかった「クッパと一緒に戦う」「ピーチ姫も一緒に戦ってくれる」というわくわく感があります。

おすすめポイント1点目は、マリオシリーズ初のRPGである点です。

マリオシリーズの代名詞ともいえるジャンプなどのアクションや世界観は活かしつつ、独特なストーリー性を持った作品となっています。

ピーチやクッパなどの主要キャラクターの性格はこのゲームで形成されたとも言われており、マリオ達の原点に立ち返るという意味でもぜひプレイしていただきたいです。

2点目は、難易度とやりこみのバランスの良さです。

他RPGによくみられる戦闘での作戦や属性にそれほど気を使う必要がなく、レベル上げもさくさく進むのでストレスなくプレイでき、初心者にも優しい難易度です。

それでいて、ミニゲームやコレクションアイテムなども多すぎず充実しており、やりこみ派も十分満足できると思います。

出展:スーパーマリオRPG

総じて、マリオ達のキャラクターが確立された作品であり、ゲーム初心者もやりこみ派もマリオの世界観を楽しみながらプレイできる満足度の高い作品になっているのがおすすめポイントです。

そしてオリジナルキャラクターがいい!

「ジーノ」「マロ」「クロコ」といったこの作品にしか登場しないキャラクターが、かなりいい味を出しています。

BGMもかなり秀逸で、一度聞いたら忘れることがありません。

思わずくすっときてしまうようなおもしろいキャラクター同士の掛け合いや、涙を誘うような演出など、ストーリーにおいても文句のつけようがない作品です。

裏ボスを倒せた時の感動は、子供の時にプレイした今でも忘れることができません。

3.MOTHER2 ギーグの逆襲

「MOTHER2」は「大乱闘スマッシュブラザーズ」シリーズにも参戦している超能力が使える12歳の少年「ネス」が主人公のRPGゲームです。

作りこまれたシナリオと演出が、本作の最大の魅力になっています。

広大な世界観や練りこまれたキャラクターのセリフ回しにすぐに引き込まれるでしょう。

またBGMもシナリオの展開と相まって要所で高揚感や感動を誘ってくれます。

戦闘システムも独特で、他のRPGとはまた違った新鮮な要素が数多く盛り込まれた名作です。

そしていざプレイして驚いたのがゲームなのに人々がゲームに関係ない所まで自由に生きてること。

MOTHER2の世界に登場する人々は他のゲームに登場するモブキャラとは違い、自分の言いたい事を言ってきます。

笑えたり、時には感動するような事を話します。

同じ人物でも状況によって違うセリフを話し、主人公の行動によってもセリフが変わります。

主人公の取った行動によって様々なサブイベントが起きたりとやりこみ要素は抜群です。

そしてMOTHER2の何よりの魅力は音楽と世界観です。

カッコイイ音楽から感動するような音楽まで、ゲーム音楽に興味が無かった私でもクリアした後はゲーム音楽が好きになりました。

出展:MOTHER2 ギーグの逆襲

戦闘はドラムロール式HPという新しい戦闘システムで、致命的なダメージを食らってもすぐに戦闘不能にはならないので急げば回復することも出来ます。

回復や攻撃の超能力PSIや、武器や防具などをうまく使いながら戦っていきます。

難易度はそこまで高くありません。

MOTHER2クリア後は子供のころに戻れたような、何か大切なことを思い出させてくれるようなそんな暖かい気持ちになれます。

余談ですがMOTHERシリーズはあの有名な「Undertale」の元になったゲームでもあります。

アンダーテールの作者がMOTHERシリーズのファンでMOTHERシリーズにはかなり影響を受けたと語ってました。

それだけ素晴らしいゲームなのは間違いないです。

ゲーム音楽が好きな方や、何かに夢中になりたい方には是非一度プレイしてみて欲しいです。

きっと良い思い出になること間違いなしです!

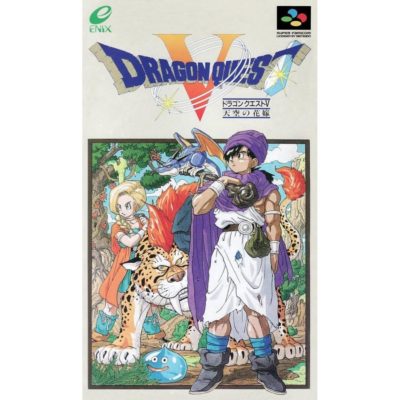

2.ドラゴンクエスト5 ~天空の花嫁~

エニックスで発売されたRPGスーパーファミコンの中でも名作中の名作。

ドラゴンクエスト5が名作と考える理由はストーリーがとても素晴らしいからです。

ドラクエの作者である堀井雄二さんが「人生はロールプレイング」という名言を言ったけれどドラクエ5のストーリーはまさにそれ。

主人公が生まれるところから物語は始まって、幼馴染と出会う幼少期、奴隷になって苦難の青年期、結婚して家族ができる大人時代など。

人生の山あり谷ありをプレイヤーとなって体験できます。

オリジナル版の発売から25年以上経っても評価されてるのは、時代が経っても色褪せないこのストーリーがあるからだと思います。

親子3代にわたるストーリー性があり、幼少期から青年期まで主人公の成長を見ることができます。

ドラクエシリーズにおいてもっとも過酷な人生を歩んだ主人公ではないでしょうか?

練りこまれたストーリー、魅力のあるキャラクター、BGM、言うことありません。

出展:ドラゴンクエスト5 ~天空の花嫁~

またバトル終了時、一定の確率でモンスターを仲間にするシステムを採用することは斬新でした。

当時の子どもたちは「はぐれメタルを仲間にした!」など、希少価値の高いモンスターを仲間にすることで自慢し合っていました。

私たち(ゲームしていた人)が青年になることで、このドラクエVのストーリー性に改めて素晴らしいと感じます。

- 幼少期に父親との別れ

- 結婚の選択

- 因縁のボスとの決着

- 母親との再会

これだけに限らずのストーリーが作りこまれています。

子どもから大人まで楽しめる伝説の作品です。

1.クロノ・トリガー

歴史を行き来して地球の未来を救うという壮大なストーリー。

感情移入しやすい主人公と、それを取り巻く多くの魅力的な味方たち。

緊張感のある戦闘システムと、決して詰まることのない絶妙なゲームバランス。

さらに、10を超えるマルチエンティングが用意されており、何度も遊びたくなる作りをしています。

そしてそれぞれの登場人物に関わるサブイベントがたくさんあり、その個性と魅力が深く描かれているのも素晴らしいです。

ドット絵の緻密で綺麗な背景、細かく動いて表情豊かなキャラクターは非常に良く出来ています。

出展:クロノ・トリガー

そのグラフィックの中で繰り広げられる、時を越えて世界を救うという壮大なストーリーは伏線も含め、秀逸な出来となっています。

一度クリアした後は、クリア直後の強さで新しくゲームを始めることが出来、それを利用してラスボスをいつでも倒しに行くことが出来ます。

そして、ラスボスを倒すタイミングにより変わるマルチエンディングのため、何周も遊ぶことが出来ます。

出展:クロノ・トリガー

また、キャラクターデザインを担当されている鳥山明さんの漫画を思わせるコミカルなシーンも多々あり、見ていて飽きません。

音楽も非常にクオリティが高く、ゲームの雰囲気にしっかりと合っています。

しかも、途中からイベントの自由度が高くなり、隠し要素なども無数に散りばめられているにも関わらず、目立ったバグが一切ない。

どこをとっても至上最高のRPGだと自信をもって言えます。

まとめ

いかがでしたか?

スーパーファミコンは時間を忘れて遊べるゲームばかりです。

ぜひ今回の記事を参考にして、懐かしゲームで遊んでみてくださいね!

スーファミが懐かしくて遊びたくなった方は、ミニ版のスーファミもおすすめです。